平成から令和への移行とコロナ禍を経て、歯科業界および歯科医院経営も大きな変革期を迎えています。8020運動の目標達成を背景に、歯科医師会が提唱する「2040年を見据えた歯科ビジョン」では、全国民を対象に年に一度の歯科検診の義務化など、積極的な予防策を推進しています。この政策が歯科医院経営にどのような影響を与えるのか、具体的な戦略と実現に向けた取り組みについて、歯科現場で院長の参謀役を務める現役の歯科事務長が解説します。

-国は、治療型から予防型への移行を求めている

・歯科医師会が発表した2040年を見据えた歯科ビジョンとは

現代は予防歯科の重要性が高まっており、歯科医院経営も大きく変化しています。かつての歯科診療は、「虫歯を治す」「悪くなったら行く」といった対処療法が一般的でしたが、8020運動の推進により、多くの高齢者が80歳で20本以上の歯を残すことを実現しました。この成果を踏まえ、歯科医師会は2020年10月に「2040年を見据えた歯科ビジョンー令和における歯科医療の姿ー」を発表しました。

このビジョンでは、治療から予防へと焦点を移し、年に一度の歯科検診の義務化など、積極的な予防策が推進されています。これは単なる国の政策ではなく、歯科医院の経営戦略そのものを変える可能性があります。

歯科医院自体が予防の重要性を認識し、それを実践に移すことから始めるよう強調されているところが今までと異なる点です。

・歯科医院に求められている予防歯科への移行とは

かつて予防と言えば、単に歯周病の予防程度に留まっていましたが、現在では、どのようにして患者が定期的に来てもらえるのかが重要視されています。特に、痛みを感じるまで訪れない患者が多い中で、彼らにどう教育し、予防の重要性を理解してもらうかが歯科医療提供者にとっての大きな課題です。

実際、予防診療に力を入れている歯科医院と治療のみに重点を置く医院との間では、報酬の点数に差が出始めており、非常に重要なポイントとなっています。特に、SPTを実施していない場合や、口腔管理体制強化加算(旧:かかりつけ強化型歯科診療所(か強診))でないと、再診時の点数が低く設定されるため、経済的な影響を直接受けます。

かつては治療を主とした診療であれば、収益は比較的容易に確保できたかもしれませんが、診療報酬の改定によって、予防とメンテナンスに重きを置かない医院は報酬の面で不利になりつつあるのです。このため、これから多くの歯科医院は経営戦略を見直し、予防診療に力を入れる方向へとシフトしなければなりません。

ー予防歯科の進化と歯科医院の未来展望

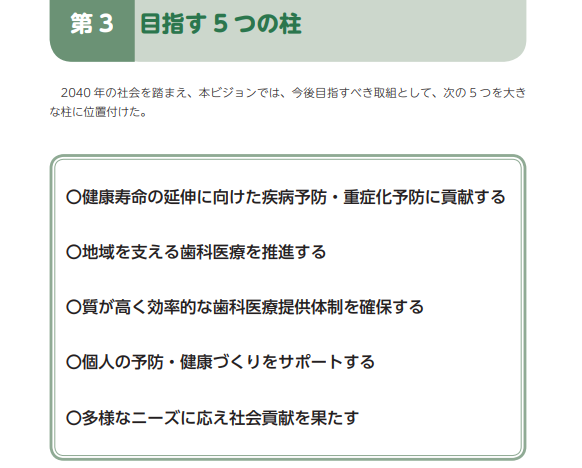

2040年を見据えた歯科ビジョンでは、今後の取り組みの方向性を明確にし、以下の5つの柱を定めました。

- 健康寿命を延ばすための疾病予防と重症化予防

- 地域を支える歯科医療の推進

- 質が高く効率的な歯科医療提供体制

- 個人の予防および健康づくりのサポート

- 多様なニーズへの応答と社会貢献

・1.健康寿命を延ばすための疾病予防と重症化予防

「健康寿命を延ばすための疾病予防と重症化予防」という第1の柱は、歯周病が歯の喪失の主な原因であることから、その予防と管理の重要性を強調しています。

訪問診療を通じて理解したことは、食べる能力が失われると患者の健康が急速に悪化し、認知症の進行を加速させるということです。さらに食事が困難になった後の生存期間も短くなることが明らかになっています。これは単なる肌感覚ではなく、食べる能力が低下してからの期間を具体的に分析し、統計的に裏付けた結果です。

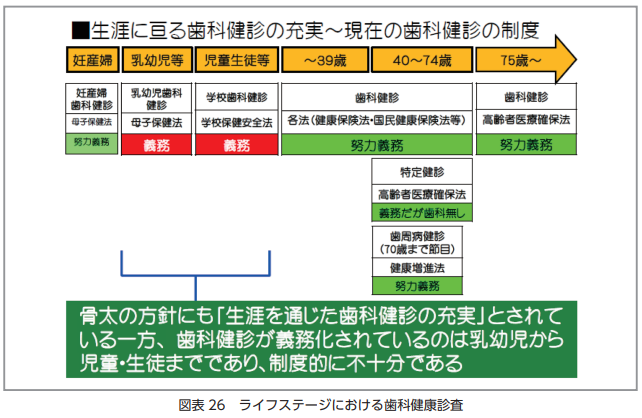

この背景を踏まえ、2025年までに歯科検診の義務化をさらに強化する計画があります。特に歯周病予防に焦点をあて、口内疾患の予防、基本治療、定期的なメンテナンスが重視されています。これらは診療報酬の評価にも反映され、報酬面でも優遇されるようになってきているのです。

また、8020運動の成果から日本歯科医師会は2015年3月に、この運動に「オーラルフレイル」対策を組み込むことを決定しました。高齢化が進む社会において、口腔機能の低下がもたらす健康問題に対応することを目的としています。高齢者が口腔内の健康を維持し、自分の歯でしっかりと食事を摂れるように、食生活や全身の健康に関する総合的なアドバイスを行うことも含まれています。

2.地域を支える歯科医療の推進

「地域を支える歯科医療を推進する」第2の柱では、「かかりつけ医」という言葉が示すように、患者が痛いときだけ訪れるのではなく、定期的なメンテナンスや健康相談のために通うことが重視されています。

患者一人ひとりの生涯にわたる健康管理のパートナーとしての機能を果たし、乳幼児の食事開始から成人の歯周病予防、さらには高齢者の認知症予防に至るまで、幅広い健康管理が「かかりつけ」と定義されてきているのです。

また、最近では総合病院だけでなく、診療所で健康管理を完結させる方向にシフトしており、内科のみならず歯科も深く関わる必要があります。そのため、歯科医師も新たな知識を身につけ、より広範な健康問題に対応できるようになることが求められるでしょう。

3.質が高く効率的な歯科医療提供体制

そして第3の柱は、医院経営の効率化に焦点をあてています。これからの医院経営において重要となるのは、デジタル技術の積極的な導入です。歯科医院は治療を提供する場所から、高い診療品質と効率的なサービスを同時に提供する施設へと進化していくことが期待されています。

オンラインでの資格請求やマイナンバーシステムの活用、口腔内スキャナーの使用やCAD/CAM技術の活用などがあります。これらの技術導入により、歯科医院の運営は劇的に変化していくでしょう。

たとえば、口腔内スキャナーは、従来のアルギン酸を使用した印象と異なり、スキャナーで得たデータをリアルタイムで歯科技工所に送信可能です。診療の精度が向上することに加え、治療が迅速化します。

また、予約管理システムやキャンセルリストのデジタル化により、患者のフロー管理が効率的に行えるようになるでしょう。さらに、助成金を活用した経営支援ツールの導入も、効率的な運営を促進し、結果として高い診療品質を維持できると考えられます。実際、このような支援があれば、現行の診療報酬だけで十分に運営可能です。

4.個人の予防および健康づくりのサポート

私たちの社会は健康寿命を延ばし、生活の質を向上させるという大きな目標に向かって進んでいます。この目標達成で鍵を握るのは、歯と口の健康づくりです。日常のセルフケア、食習慣や栄養に関する正しい知識の普及と定着が必要になります。

また、健診とプロフェッショナルケアなど必要な歯科治療が受けやすい環境を整えることも不可欠です。こうした環境が整うことで、地域住民には必要な時に適切なケアを受けられるようになります。

それに伴い、歯科衛生士の役割も大きく変わりつつあります。歯科衛生士の教育と役割の拡大は必須の要素です。彼女たちはもはや単なるサポートスタッフではなく、患者の継続的な健康管理を担う重要な存在になっています。歯科衛生士が主体的に動くことで、医院の収益は向上し、治療に依存することなく安定した経営が可能です。

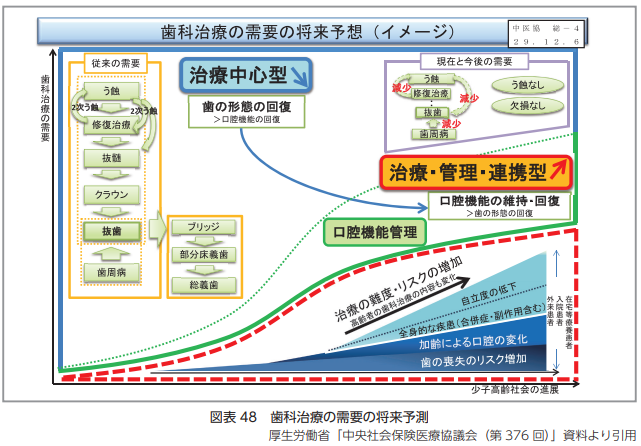

将来の歯科医療は、「治療・管理・連携」の3つを核としています。これは、虫歯や歯周病を治療するだけでなく、日々のケアを通じて健康な口腔環境を維持し、疾患の予防を図ることを目指しています。もし虫歯が発生した際は、初期治療を経て患者に具体的なケア方法を指導し、再発防止に向けて口腔内環境を整備します。

歯周病対策に力を入れ、可能な限り多くの歯を残すことが現代の歯科医療の目標の一つです。今後、この方向性を取り入れない医院は、経営が難しくなる可能性が高いです。

5.多様なニーズへの応答と社会貢献

そして、5つ目の柱「多様なニーズに応える」が組み込まれています。患者一人ひとりのライフステージや生活習慣に合わせた予防計画を立て、実行に移すことが求められています。

特に小児歯科の領域では人気のある歯科医院とそうでない医院との間で、大きな違いが見られるのです。この現象は矯正歯科にも見られ、専門領域に依存するだけでは生存が難しいとされています。このような背景から、患者のライフステージに応じたサービスを提供することが重要になってきています。

たとえば、歩行は可能だが移動手段がない、または杖がないと移動が困難なお年寄りのために、自宅から診療所までの送迎を行うなどです。九州のある歯科では、このサービスを開始してから多い日には1日に7件、少なくとも毎日2~3件の送迎を実施しています。地域における高齢者のニーズに応えつつ、新しいニーズを掘り起こすことに成功しました。

さらに、訪問歯科診療は、寝たきりや要介護認定を受けた患者にとって重要なサービスです。主治医と連携して診療し、悪くなった歯を治すだけでなく、健康問題にも対応します。たとえば、歯周病で痛みがある患者に対しては、痛みの緩和で食べる機能の低下を防ぎ、生活の質を向上させます。

高齢者歯科は、それぞれの患者の年齢や健康状態に応じた治療と、予防のアプローチを細分化して実施していかなければなりません。

-時代も患者も同じく予防型を求めている?

・スウェーデンとフィンランドの事例

予防という概念は、ヨーロッパ諸国、特にスウェーデンやフィンランドではすでに一般的です。これらの国々では、痛みを感じたときだけ歯医者に行くのではなく、予防やメンテナンスのために訪れる場所とされています。このような予防中心の方向性が今後の日本の歯科医療の典型となるでしょう。

・日本における歯科予防意識の変化

日本でも患者側の意識にも変化が見られます。特にデンタルIQが高い方々は、10年以上前から予防歯科の重要性を理解し、実践しています。定期的に歯科検診を受け、小さな問題があればすぐに対応を求めます。また、子どもが生まれたら、幼少期から歯医者に慣れさせ、適切な歯の磨き方を教えることが常識となっているのです。このような患者は、自分たちのニーズに合った医院を積極的に探しています。

一方で、意識がそこまで高くない患者もいます。これらの方々はまだ歯科予防の重要性を十分に理解していないため、歯科医院側からの教育と指導が必要です。そうしないと、痛みを感じたときにのみ歯科医院を訪れるような古い慣習に戻ってしまいます。

そして急減しているのは「痛くなってから行く」という患者層です。これは年齢を重ねるごとに減少し続けています。このような痛みで来院する患者に依存している歯科医院は、徐々にその立場を失っていくでしょう。

このため、歯科医師は単に治療を提供するだけでなく、患者に対して十分な説明と教育を行うことが必要です。そうしないと、患者のニーズに応えることができなくなり、診療所としての役割を果たせなくなる可能性が高まります。

・日本の歯科医療の現状と改善

現在の歯科医療業界には問題もあります。たとえば、最新のマウスピース矯正を始めとするトレンドに乗じた診療が急増していますが、利益追求だけを重視した結果、法的な問題に発展するケースもあります。

インプラント治療においても、一般的には1本40万円といった高額な費用がかかることが多いです。しかし、中には20万円で入れる歯科医院もあります。確かに低価格での提供は費用を気にする患者には魅力的かもしれません。しかし、安全性や質の高い治療を求める声も大きく、これが反映されていない場合、患者のニーズを満たせません。

現在、日本国内には約7万件の歯科医院が存在しますが、この中で実際に患者の長期的な健康を考慮して適切なアフターケアや保証を提供している医院は、一体どれだけあるのでしょうか。

歯科医療の質を向上させるためには、医院ごとに異なる患者層のニーズを理解し、それに応じた治療計画と継続的なケアが必要です。

私たちコンサルタントは、これらの問題に対処するために医院と協力し、治療の質と患者満足度を高めるための戦略を一緒に考え、医療サービス全体の向上を図っています。

記事の監修者

まるごと事務長 担当コンサルタント M

年間医院収入2億円 スタッフ数30名の現役事務長

人材採用、離職率改善、教育体制づくり、オペレーション改善、助成金活用によるコスト削減などを得意とし、訪問診療の立ち上げ・採算化まで、院長の右腕として経営面の実務を幅広く担っている